水張りテープの剥がし方|平張りのやり方から〜剥がし方まで

こんにちは、NORi です。

水をたっぷり使う透明水彩で欠かせないのが【水張り】です。水張りすると作品が綺麗に仕上がるので、とても安心ですね。ですが、作品が完成した後に気になるのが木製パネルに残った水張りテープではないでしょうか。

そこで今回は、水張りテープを綺麗にはがす方法をご紹介してみます。水張りテープを綺麗に剥がして、また新しい作品に気持ちよく臨めますように!

NORi

NORi

水張りテープの剥がし方|水張りは大切!

今回のテーマは

【水張りテープのはがし方】ですが、

その前に「水張り」そのものについて

簡単にまとめてみたいと思います。

ここでは、【透明水彩のための】水張りについて

説明をしていきたいと思います。

ここで言う 水張りとは、

「紙が水分を吸収して波打つ」という

自然現象を防ぐために、

あらかじめ紙に水を充分吸収させて

紙を完全に伸ばし切った状態で

板に固定してしまう方法のことです。

水張りした紙はぴーんと張った状態で

板に貼り付けられているため、

一度しっかりと乾かした後に、

その紙の上から絵の具(水分)をたっぷり塗っても、

もはや紙が波打つことはなく、

思い通りに絵を描くことができます。

水をたっぷり使う透明水彩でも

紙の波打ちを気にせずに

絵を描くことができるのです。

水張りテープの剥がし方|水張りのポイント

水張りは面倒。

できればやらないで

絵が描けたらいいのに・・・

と思ったことはありませんか?

私はあります~。

絵を描く前に

毎回「水張り」をしなければならないことが

最初は億劫で、

おまけに

その水張りが不十分で、

せっかく描いた絵が歪んでいた、

なんてショッキングなこともありました。

そこで今回は、

『透明水彩のための失敗しない水張り手順』

をまとめてみました。

ポイントとして、

以下の3つに注目したいと思います。

- 綺麗な水と場所、道具を準備する

- 紙は完全にふやけるまで吸水させる

- 紙は汚さない、傷つけないように丁寧に扱う

それでは、早速スタートです!

水張りテープの剥がし方|洗面台を使った場合の水張り手順

今回は

『洗面台を使った場合の水張り手順』

を簡単にまとめたものを

ご紹介します。

水彩紙はアルシュ紙を使っています。

皆様がいつもされている方法と

照らし合わせて頂きまして、

何かご参考になれば幸いです。

【STEP 1】 水張りをする場所(洗面台)を綺麗にする

水張り準備の様子 by NORi

まずは、

洗面台のお掃除です!

洗面台の汚れ等が

水彩紙に吸収されるようなことが無いように、

水張りをする場所を

ひとおおり綺麗にお掃除します。

洗剤などを使わずに、

(残った洗剤が紙に着くと

絵の具がうまくのりません)

水だけで汚れが落ちる

「メラミンスポンジ」

でお掃除するのがお勧めです。

【STEP 2】 水張りをする道具を綺麗にする

水張り準備の様子 by NORi

次に、

水張りに使う木製パネルです。

木製パネルの表面を

軽くふき取って

綺麗にしておきます。

茶色いアクが出る場合は、

タワシなどで木製パネルの表面を

軽く洗っておくと安心です。

【STEP 3】 水彩紙の裏側に印をつける

水張り準備の様子 by NORi

水張りする際に、

紙のどちらの面が表だったか

分からなくなることがあります。

紙の裏側にあらかじめ

目印を付けておくと便利です。

ちなみに紙によっては

両面とも使えます。

アルシュ紙も両面使えます。

作品の雰囲気に合わせて、

どちらの紙肌を活かすか

考えてみるのも良いですね。

【STEP 4】 水を張って水彩紙を15分間、水に浸す

水張り準備の様子 by NORi

洗面台に水を張って、

水彩紙を浸します。

このまま15分放置します。

紙は浮かべるだけで大丈夫です。

水と接している下側の面から

ちゃんと水を吸収して

紙の中に水が浸透していきます。

【STEP 5】 水張りテープの準備をしておく

水張り準備の様子 by NORi

紙を水に浸している間に、

水張りテープを切って

準備しておきます。

水張りテープは

水彩紙の四方を固定できるように、

4本分長めにカットしておきます。

水張りテープは

張り付ける直前まで

水に濡れないように気をつけます。

【STEP 6】 紙をそっとひっくり返す

水張り準備の様子 by NORi

15分たったら

そっとひっくり返して

反対側の面も15分間、

水に浸します。

アルシュ紙の場合、

両面合わせて30分間水に浸すことで

完全に紙が伸び切ります。

【STEP 7】 紙を木製パネルの上にそっと置く

水張り準備の様子 by NORi

水から引き上げた水彩紙は、

表面が上になるようにして

すぐに木製パネルの上に乗せます。

紙を傷つけないように

そっと置きます。

塗れている紙をパネル上で

無理やりずらすのは禁物です。

紙の位置をずらしたい時は

一旦そっと紙をパネルから

持ち上げてから、

改めてゆっくりと置き直します。

【STEP 8】 水から引き上げたらすぐに木製パネルに固定する

水張りの様子 by NORi

水から引き上げた紙は

徐々に乾燥して

縮んでいってしまいますので、

木製パネルの上に紙を乗せたら

すぐにテープで固定していきます。

水張りテープは

貼り付ける直前に水で濡らして、

貼り付けます。

洗面台に残った水で

テープの糊面を濡らせばOKです。

水張りの様子 by NORi

水張りテープを貼った後は、

乾いたキッチンペーパーで

余分な水分を取り除くように

上から軽く押さえながら

紙とパネルとテープを密着させます。

水張りの様子 by NORi

一本目のテープが貼れたら

二本目は

紙の対面側を固定します。

紙の左右、それから上下、

というような順番で

対称的に固定していくことで、

紙がヨレにくくなります。

【STEP 9】 日影に置いて完全に乾かします。

水張り完了の様子 by NORi

水張りが終わったら

日影に置いて乾燥させます。

乾燥させるときは、

平らなところに

寝かせて置きます。

壁に立てかけたりすると

重力で水が紙の下の方にたまっていき

紙の上の方が先に乾燥するため、

紙全体を均等に乾燥させることができず

ヨレが出来てしまう場合があります。

【STEP 10】 洗面台に残った糊を綺麗に掃除する。

水張り後片付けの様子 by NORi

水張りテープの強力な糊が

洗面台に残っているので、

最後にメラミンスポンジで

お掃除します。

糊の後処理は結構大変なのですが、

洗面台ならば

綺麗に掃除さえすれば完了なので、

後片付けが大変楽ですね。

洗面台での水張りがオススメです。

水張りテープの剥がし方|作品が完成したら

「柘榴(ざくろ)」透明水彩 by NORi

水張りした水彩紙は

木製パネルに張り付けたままの状態で

一旦、乾かし、

そのまま絵を描いていきます。

そして、絵が完成したら、

カッターで作品(水彩紙)を

木製パネルから切り離します。

水張り剥がし準備の様子 by NORi

この水張りテープの粘着力は

とても強いので、

簡単には手で剥がせるものでは

ありません。

実は

木製パネルに水張りテープが残っていても、

次の作品に邪魔にならなければ

このままでも全然問題ありません。

問題ない、というのは、

この空いた空間にまた

水彩紙を水張りしても大丈夫なのです。

古く残った水張りテープの上から

新しい水張りテープを貼っても

問題ありません。

なので、

木製パネルに

水張りテープが残った状態でも

使えるわけです。

とはいえ、

水張りテープが幾重にも重なっていくと

ちょっと

気になってくるかもしれません。

できれば

剥がしたいな~と。

気になりつつも

そのままになっていることも

多いかもしれませんね。

そこで、

ここからは

「水張りテープの剥がし方」を

ご紹介してみようと思います。

ご参考になれば幸いです。

水張りテープの剥がし方|水張りテープの剝がし方

水張り剥がし完成の様子 by NORi

作品が完成した後の木製パネルから

水張りテープを剥がしていく工程を

ご紹介します。

※ ここから水張りテープをふやかして

剥がしていきます。

ふやけたテープは細かくちぎれて

排水溝に流れるので、

詰まらないように

排水溝にはゴミ受け網があると

安心です。

【STEP 1】 木製パネルから取れる範囲で水張りテープを剥がす

水張り剥がしの様子 by NORi

まずは

カッターで作品(水彩紙)を

木製パネルから切り離します。

パネルに残った水張りテープは、

手て剥がせる範囲で

取り除いておきます。

【STEP 2】 水張りテープの面を下にして水に浸す

水張り剥がしの様子 by NORi

洗面台に水を張ります。

水張りテープが残っている面を

水につけるように、

木製パネルを水に浮かべます。

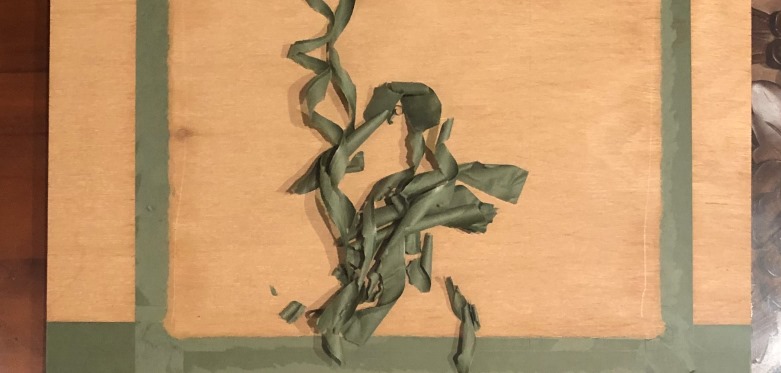

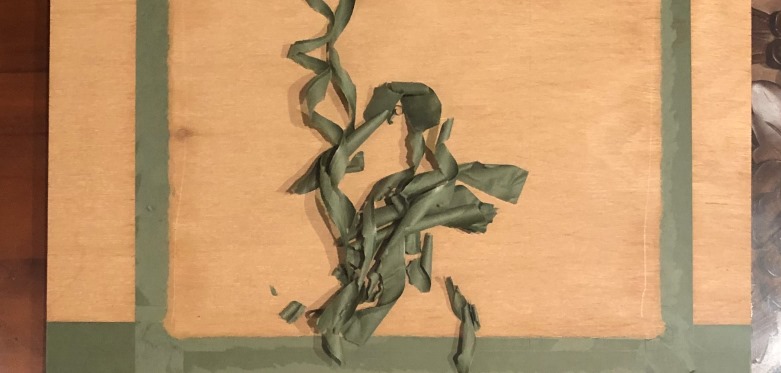

【STEP 3】 15分間、水に浸す

水張り剥がしの様子 by NORi

15分間水に浸すと、

水張りテープの表面が

ふやけてきます。

水張り剥がしの様子 by NORi

少し擦れば

部分的に剥がれる状態になります。

【STEP 4】 タワシで残ったテープとぬめりを擦り取る

水張り剥がしの様子 by NORi

剥がしきれなかった

水張りテープを

タワシや古い歯ブラシなどで

ゴシゴシ擦り取っていきます。

時々、水で洗い流しながら

あるいは

水に浸しながら

ゴシゴシ洗い落とします。

水張りテープの「糊のぬめり」も

良くこすって、

綺麗に洗い流します。

前にも書きましたが、

ふやけたテープは

細かくちぎれて

排水溝に流れるので、

詰まらないように

排水溝のゴミ受け網があると

安心です。

【STEP 5】 乾燥

水張り剥がし完成の様子 by NORi

完全に乾いた状態が上の写真です。

水張りテープを貼っていた跡が

うっすらと残りますが、

特にべたつき等もなく

綺麗に元通りになります。

乾燥させる際は

炎天下で

急激に直射日光を当てたりすると、

木製パネルが曲がることがあります。

穏やかな日陰や室内、

お風呂場などで乾かす方が

安全かなと思います。

水張りテープの剥がし方|まとめ

水張り剥がしの様子 by NORi

- 木製パネルに残った水張りテープは、次の作品の邪魔にならなければ、そのままでも全然問題ありません。

- 水張りテープは15 分程度水に浸せば、表面が柔らかくなり、タワシや古い歯ブラシなどで擦り取ることができます。

- 水張りテープの「糊のぬめり」も、綺麗に洗い流すのがポイントです。

私はずっと「木製パネルに残った水張りテープは、つけっぱなしです!」と胸を張って言っておりました(^_^) ですが今回、重い腰を上げて水張りテープを剥がしてみて、やっぱりスッキリしました!水張りテープが残ったままの木製パネルが気になっている方も多いのではないでしょうか?ちょっと大変かもしれませんが、もしよろしければぜひ一度挑戦してみてください♪

NORi

NORi

🔻関連記事